#43: Jenseits des weiß-männlich-toten Kanons

Persönliche Lesehistorie und ein Hack für ein besseres Leben.

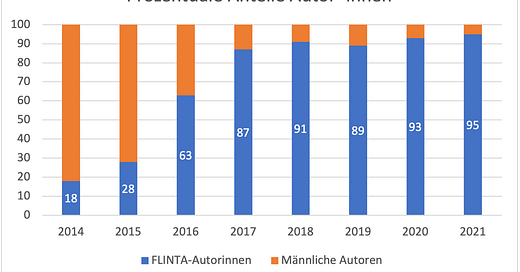

Ich lese kaum noch Bücher von Männern und ihr solltet es auch lassen. Die literaturwissenschaftliche Begründung dafür liefert Nicole Seifert im wundervollen Buch Frauenliteratur. Sie beschreibt, wie so genannte Frauenliteratur „abgewertet, vergessen [und] wiederentdeckt“ wurde und wird: Warum FLINTA-Autorinnen1 so selten im Kanon auftauchen, wie sie die …

Mit einem 7-tägigen kostenlosen Probeabonnement weiterlesen

Abonnieren Sie Fast jeden Sonntag, um diesen Post weiterzulesen und Sie erhalten 7 Tage kostenlosen Zugang zum gesamten Post-Archiv.